В период с 7 по 13 апреля 2013 г. в Вене (Австрия) состоялась ежегодная международная конференция, включающая все науки о земле — Международная ассамблея по наукам о Земле 2013: «Тhe European Geosciences Union General Assembly 2013». Международная ассамблея по наукам о Земле является первой и единственной международной научной конференцией, охватывающей такое количество научных проблематик. В этом году на конференции было представлено 4684 устных докладов, 8207 стендовых докладов и 452 короткометражных презентаций через систему PICO.

Программа сессии EGU включала в себя работу по различным научным направлениям: общепланетарные проблемы; системы научных исследований; образование; изучение атмосферы; биология; климат: прошлое, настоящее, будущее; криогенная область; земной магнетизм; энергия, ресурсы и природная среда; Земля и космос; геодезия; геодинамика; инструменты и информационные системы; геоморфология; геохимия и вулканология; гидрография; изотопы и их применение; катастрофы (Чернобыль, Фукусима); нелинейные процессы; исследования океана; планетарная и Солнечная системы; сейсмология; стратиграфия и палеонтология; почвы;

Указанные группы направлений были разбиты на отдельные секции. Группа, включающая в себя направление по океанологическим наукам (OS), состояла из 32 секций, которые различались как по предмету исследований (температура, соленость, динамика и т.д.), технологическим средствам получения информации (дистанционное зондирование океана, океанологические приборы, методы и модели обработки информации), так и по региональному принципу районирования Мирового океана.

Специалисты ФГУП «ВНИРО» приняли непосредственное участие в следующих секциях: оперативная океанография; дистанционное зондирование океана; Южный океан и его роль в глобальной климатической системе.

Всего в работе конференции приняли участие делегации 95 стран. Общее количество участников составило 11 167 человек.

На конференции были представлены и включены в ее программу доклады сотрудников института:

«Спутниковый мониторинг температурных условий зоны нереста

«Особенности

В первом докладе авторами оценивалось влияние температурных аномалий в зоне нереста

Во втором докладе сотрудники института представили результаты исследований

В процессе проведения сессии EGU-2013 собран тематический научный материал, представленный научными организациями Европейского космического агентства и США, по практическому использованию спутниковых данных и совершенствованию методик их обработки, которые могут использоваться в промысловой океанологии в широком ее понимании. Спектр данных ИСЗ (ERS, Envisat, Smos, Cryosat) позволяет (при надлежащем обеспечении работ) получать реальную информацию о различных характеристиках вод промысловых районов Мирового океана и оперативно ее представлять отраслевым пользователям. Базовой информацией о всех характеристиках поверхностных вод Мирового океана, определяемых по спутниковым данным, является температура. Все остальные параметры (соленость, поверхностные течения, альтиметрия, цвет (взвесь, фитопланктон, хлорофилл и др.) так или иначе соотносятся с пространственным распределением температуры воды, конфигурация полей которой зависит от точности ее определения. Приведенные примеры видов океанологической информации и ее временной дискретности показывают различные тематические направления анализа и картирования спутниковых данных.

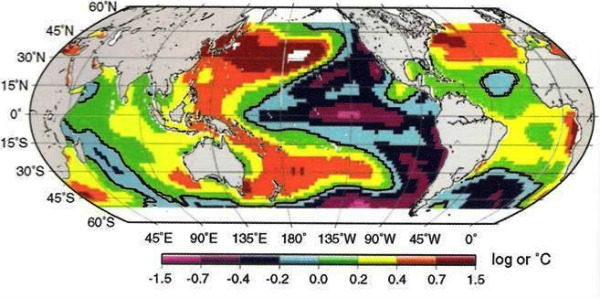

Анализ изменчивости значений поверхностной температуры Мирового океана за многолетний период показан на рис.1.

Рис. 1. Разница между средними температурами Мирового океана за пятилетние периоды: 1998-2002 гг. минус 1979-1983 гг.

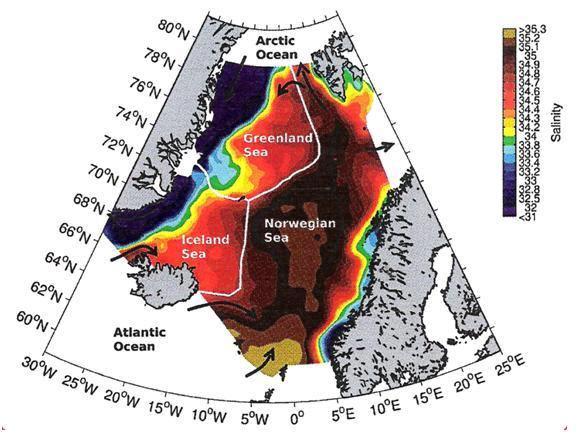

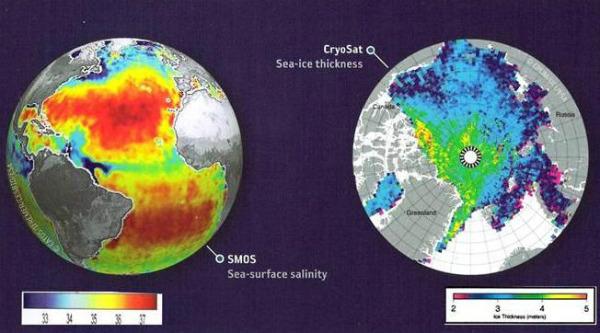

Различия в специфике получения данных о распределении солености в поверхностном слое морей и океанов наглядно демонстрируют рис.2 и рис.3.

Рис. 2. Среднемноголетнее (1950-2005 гг.) распределение солености на океанской поверхности морей Северной Атлантики и Северного Ледовитого океана. Обработано за этот период свыше 220 000 батометрических и профильных измерений солености.

Рис. 3. Примеры глобальной оценки распределения солености в Атлантическом океане в сентябре 2010 г., полученной по данным с ИСЗ «SMOS», и средней толщины ледового покрова в Арктике, полученного по данным ИСЗ «CryoSat-2»

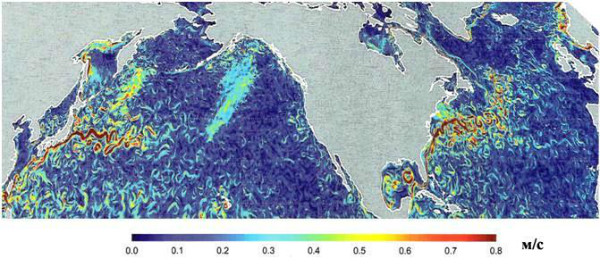

Пример расчета скорости поверхностных течений в Северной Атлантике и Северной части Тихого океана за 6-дневный период осреднения показан на рис.4.

Рис. 4. Пример карты поверхностных течений в Северной Атлантике и Северной части Тихого океана, составленной по данным ИСЗ «Envisat», осредненным за 6-дневный период в августе 2009 г.

Карты, представленные на рис. 1, 3 и 4 дают отраслевому пользователю информацию о текущей и долгопериодной изменчивости океанологических характеристик в промысловых районах.

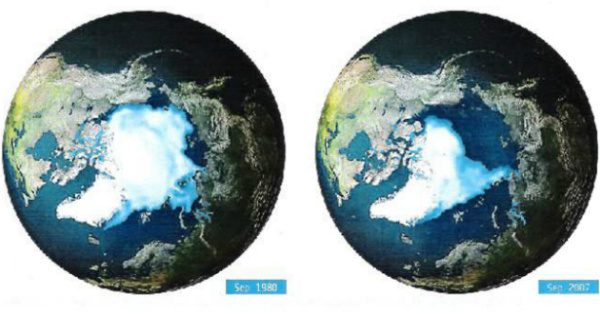

Оценка ледовой обстановки в Арктических морях за различные периоды времени показана на рис.3 и рис.5.

Рис. 5. Карты, показывающие летний минимум поверхности ледового покрова в Арктике для сентября 1980 и 2007 гг., построенные по данным ИСЗ. В сентябре 2007 г. отмечена наименьшая площадь арктического льда, полученная по спутниковым измерениям за последние 30 лет.

Возможность оперативного и наглядного представления о полях фитопланктона в промысловых районах на примере Балтийского моря показывает рис.6. Он позволяет выполнить

Рис. 6. Снимок Балтийского моря, полученный с ИСЗ «Envisat» 11 июля 2010 г., показывающий возможность оперативной

Необходимо отметить, что во ФГУП «ВНИРО» и других бассейновых институтах в настоящее время широко используется инфракрасная спутниковая информация для оценки температурных условий в основных промысловых районах – зонах действия рыболовного флота России. Выпускаются карты ТПО 3-7-суточной дискретности, карты динамики и аномалий ТПО за различные периоды времени (месяц, сезон, год и более), которые оперативно предоставляются отраслевым потребителям.

Поэтому, полученные сведения о развитии методик обработки спутниковых данных, их модернизации, позволят определить реальные возможности, на методическом уровне, повышения достоверности и надежности карт ТПО, выпускаемых во ФГУП «ВНИРО», на промысловые районы Северной Атлантики и Баренцева моря, а также на другие акватории Мирового океана.

Вследствие контактов с представителями космических агентств (ESA и NASA) собрана важная информация о перспективных спутниковых системах, предназначенных для мониторинга водной среды океана. В настоящее время Европейским космическим агентством разрабатывается программа Глобального Мониторинга окружающей среды и ее защиты (GMES). Создаваемая система ИСЗ имеет название Sentinel («Страж»). Часть системы, предназначенная для обсервации Земли и Мирового океана – Sentinel-3. Запуск первого ИСЗ Sentinel-3А планируется в середине 2014 г. Подсистема для исследования Мирового океана Sentinel-3 будет состоять из двух спутников, разнесенных по экватору на 180°. Данная подсистема развивает предыдущие спутниковые серии: ERS, TOPEX, Envisat, EOS, IRS-P3, MODIS. Спектрометрическая аппаратура различных волновых диапазонов, которая разрабатывается для Sentinel-3, будет иметь лучшие радиометрические, геометрические (пиксельные), точностные характеристики. Комплектация полного набора зондирующей аппаратуры позволит одновременно получать информацию о следующих основных параметрах водной среды океана: топографию поверхности океана и прибрежных зон; скорость поверхностных течений; температуру поверхности воды и морского льда; цвет океана и концентрацию взвесей; скорость ветра над поверхностью океана; высота волн; аэрозоли над океаном; вегетационные процессы в поверхностном слое; площадь, топографию и концентрацию морского льда.

Все соответствующие материалы о перспективной системе Sentinel-3, включая все системные, аппаратурные и коммуникационные характеристики, имеются в наличии.

Также на сессии EGU-2013 отмечено, что в настоящее время оценка продуктивности вод Мирового океана – одна из главных проблем и интересов, в том числе и в биохимической океанологии, так как это первичная ступень в океане, на которой держится вся пищевая цепь. Необходимы дополнительные экспедиционные и методические работы по определению биохимических элементов. Полученные, в настоящее время, как расчетные, так и прямые измерения этих элементов даже для одних и тех же районов дают большие количественные расхождения в зависимости от использованных методов.